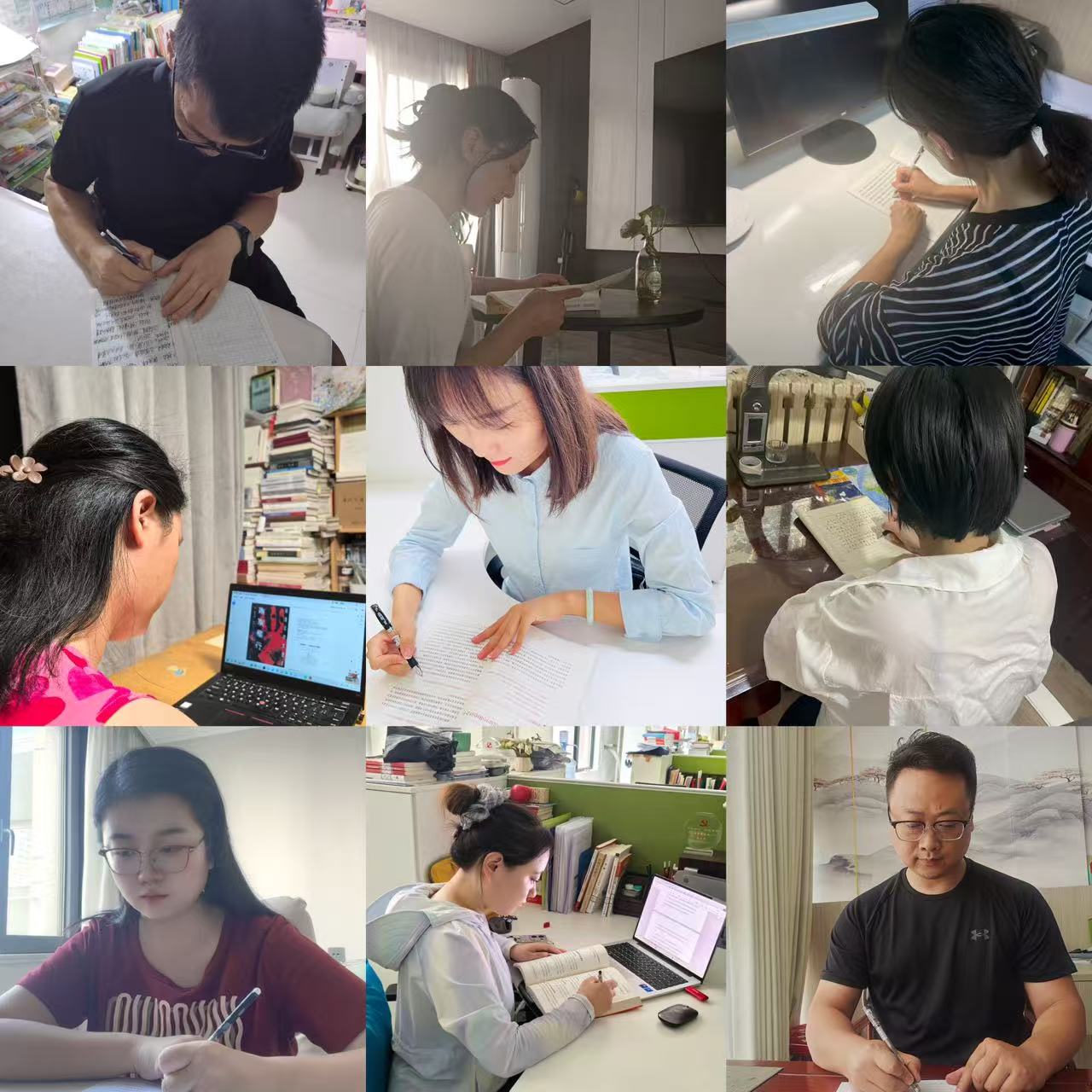

为深化教师对抗战史的理解与感悟,将历史厚度转化为育人温度,中国近现代史纲要教研室于8月20日晚上19:00在线召开“铭心·传承·育人——暑期抗日战争书籍主题共读分享会”。教研室全体教师参加,会议由李维维老师主持。全体教师围绕《抗战为什么赢》与《南京大屠杀》两部著作,展开了一场有深度、有温度、有力量的集体学习与思想碰撞。

大家带着“如何讲透抗战精神”的思考,深入研读两本著作。《抗战为什么赢》以宏大视角剖析了民族觉醒、统一战线、战略智慧等制胜关键;《南京大屠杀》则以触目惊心的史实细节,揭示了侵略者的暴行与民族深重苦难。“边读边划重点,边读边抹泪,边读边思考课堂怎么讲”,吴梦茜老师这样形容自己的阅读状态。

分享会上,教师们结合教学实践,畅谈阅读体会:冯诗淇老师分享:“《抗战为什么赢》让我更清晰地认识到,赢在‘四万万同胞用血肉筑起新的长城’。这提醒我们,课堂要突出全民族抗战的伟力,讲清中国共产党中流砥柱作用的深层逻辑。”李维维老师补充:“书中对战略战术的剖析,比如持久战、游击战,是帮助学生理解‘以弱胜强’的生动案例库。”吴长川老师动情地说:“《南京大屠杀》的细节令人窒息,但作为教师,我们必须直面。如何将惨痛的历史讲得既尊重史实,又能引导学生理性思考、珍视和平而非煽动仇恨,是巨大挑战,也是责任。”豆阿敏老师提出:“书中的幸存者证言和国际人士记录,是反击历史虚无主义最有力的‘子弹’,新学期要融入教学。”多位教师谈到,两部著作的对照阅读,深刻揭示了“落后就要挨打”、“团结就是力量”的历史铁律。刘老师感慨:“读史不是为记住仇恨,是为汲取智慧。要引导学生思考:在民族复兴路上,我们如何守护来之不易的和平,如何传承这份坚韧不屈的精神?”

教研室主任在总结中肯定了共读的成效:深化了教师对抗战全貌、细节及历史意义的把握,为教学储备了更扎实、更鲜活的史料基础;淬炼了历史思维:对“为什么赢”的深入探讨,提升了教师辩证分析复杂历史问题的能力,为讲深讲透抗战史的内在逻辑打下基础;强化了育人使命:直面南京大屠杀的惨痛,更坚定了教师用好历史“清醒剂”和“营养剂”的责任感,明确了在教学中传递民族记忆、培养家国情怀的着力点;丰富了教学“工具箱”:教师们分享的书中案例、分析视角及教学设想,将直接转化为新学期课堂的生动素材和教学方法。

硝烟散尽,精神永存。此次暑期共读,不仅是一次知识的充电,更是一次精神的洗礼和育人初心的再凝聚。纲要教研室全体教师将以更饱满的热情、更深刻的历史洞察力,在中国近现代史纲要课堂上,讲好中华民族不屈抗争的壮丽史诗,引导青年学子铭记历史、开创未来。