你是否也经历过这样的困境?

明明下定决心要早睡早起、

坚持运动、专注学习,

但三五天后就悄悄“放水”?

其实,心理学中有个有趣的现象,

或许能帮你破解“半途而废”的难题,

它就是——21天效应。

今天,我们就来聊聊这个“习惯养成黄金周期”的背后逻辑,

以及如何用它为你的成长赋能!

一、什么是21天效应

21天效应最早由美国整形外科医生麦尔华德提出。他在观察患者术后恢复时发现,患者通常需要21天左右才能适应新的外貌变化,并逐渐接受这种改变。这一现象后来被行为心理学引申为“形成或改变一个习惯所需的大致时间”,即通过21天的持续练习,行为模式可能开始固化,成为相对稳定的习惯。

但需注意,这一“21天”并非绝对标准,21天效应更像是一个启发性参考,而非精确的时间表。它提醒我们:习惯的养成需要持续且有意识的重复,而21天是行为从“刻意为之”向“自动化”过渡的重要阶段。

二、21天效应原理

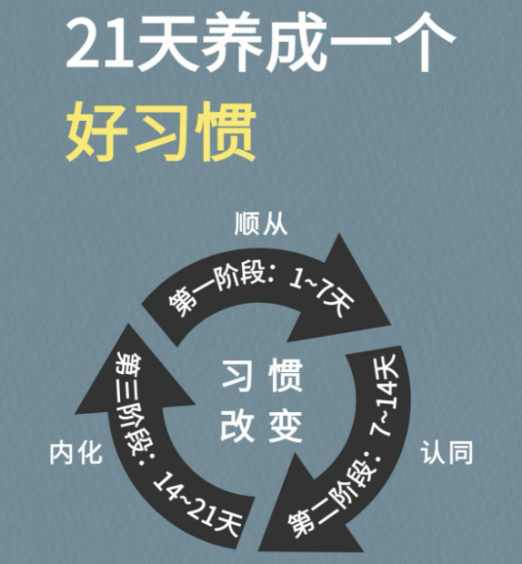

21天效应的核心在于习惯的形成过程,大致分为三个阶段:

第一阶段(1-7天):此阶段表现为"刻意,不自然",需要十分刻意地提醒自己。这个阶段你必须不时提醒自己注意改变,并刻意要求自己。

第二阶段(7-21天):此阶段表现为"刻意,自然",但还需要意识控制。经过一周的刻意要求,你已经觉得比较自然、比较舒服了,但你不可大意,一不留神,你的坏情绪、坏毛病还会再来破坏你。

第三阶段(21-90天):此阶段表现为"不经意,自然",无需意识控制。这一阶段是习惯的稳定期,它会使新习惯成为你生命的一部分。

三、如何运用21天效应?

作为大学生的你,目前正处在习惯塑造的关键期。无论是学习、生活还是心理调节,21天效应都能成为你的“成长加速器”。快来看看实用小建议吧:

1.明确目标,拆解任务

习惯的起点是清晰的目标。比如“我要变得自律”,可拆解为“每天6:30起床、自习室学习3小时、睡前阅读30分钟”。将大目标分解为具体、可操作的小步骤,降低行动门槛,避免因目标模糊而中途放弃。

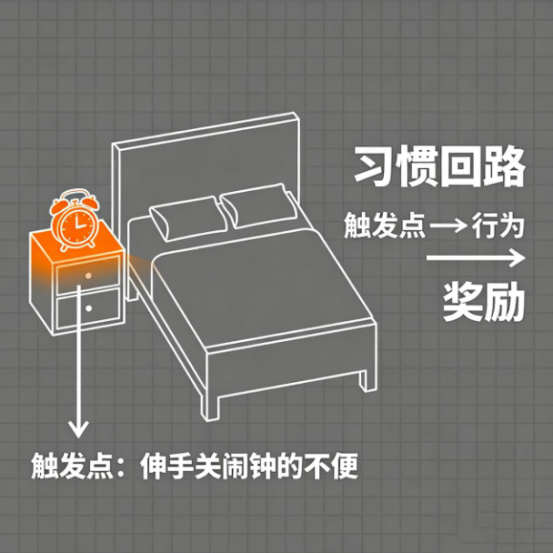

2.创造“触发点”,强化环境支持

根据“习惯回路”理论,为每个小目标设定明确的触发点。例如:想早起?睡前将闹钟放在离床较远的位置(触发点:伸手关闹钟的不便);想专注学习?在固定时间、固定地点(如图书馆特定座位)进行学习(触发点:环境提示);想减少手机依赖?设置“21天无手机自习挑战”,并告知朋友监督(触发点:社交压力与外部支持)。

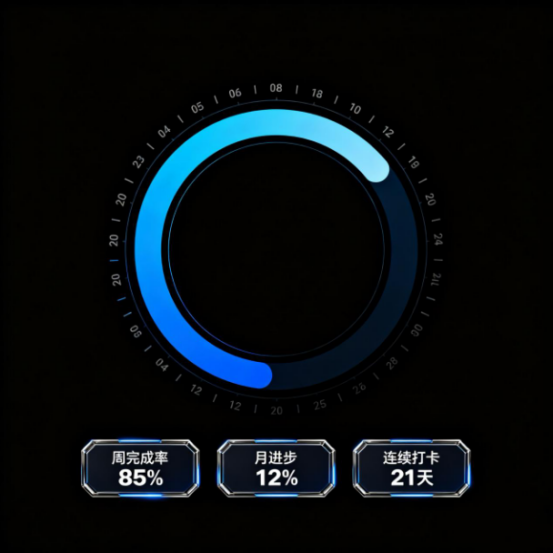

3.记录与反馈:用“看见”驱动坚持

每天记录习惯完成情况(可用打卡表或手机App),不仅能增强行为可见性,还能通过回顾进步获得正向反馈。

4.设置奖励,激活内在动机

重复初期容易感到枯燥,可结合外在奖励(如完成一周任务后看一场电影)与内在奖励(如“我今天又战胜了自己!”的成就感)。心理学中的“操作性条件反射”表明,即时奖励能更快巩固行为,但长期来看,将奖励与自我价值感联结更为关键。

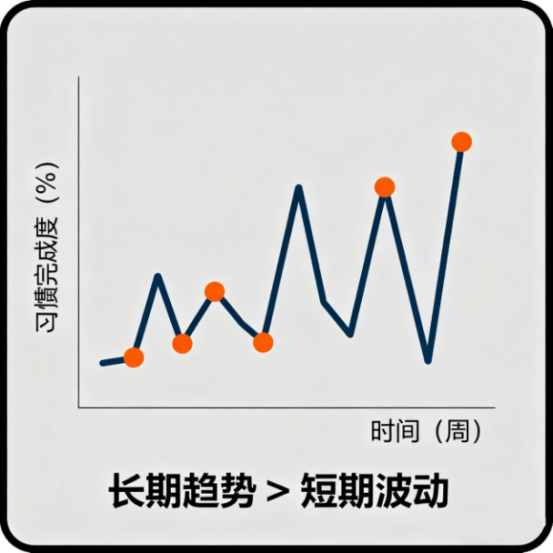

5.接受波动,关注长期趋势

习惯养成并非一帆风顺。某天状态不佳、未能完成任务时,不必自责。关键在于持续回到正轨,并观察21天周期内的整体表现。研究表明,习惯的稳定性来源于行为模式的重复频率与连贯性,而非绝对完美。

二十一天效应不是“魔法”,而是科学与坚持的结合。它告诉我们:改变需要时间,但时间的力量在于“重复”。从今天起,不妨为自己设计一个“21天习惯挑战”——无论是学习、运动还是情绪管理,用持续行动为成长注入能量。