为深化中青年骨干教师教学科研素养,精准把握学科前沿动态,推进新文科建设,助力教育数字化转型,2025年8月21日—25日,西安明德理工学院携手武汉大学外国语言文学学院,举办学校语言文化传播学院“中青年教师教学科研能力提升班”。来自英语、翻译、日语,德语和大学英语等专业的30名骨干教师齐聚珞珈山,在国内顶尖专家的引领下,开启教学与科研的进阶研修之旅。

1.课程赋能,理论与实践交融

8月22日上午,武汉大学-西安明德理工学院语言文化传播学院中青年骨干教师教学科研培训班在武汉大学外国语言文学学院多屏互动智慧教室开班,由武汉大学党政办王主任主持。

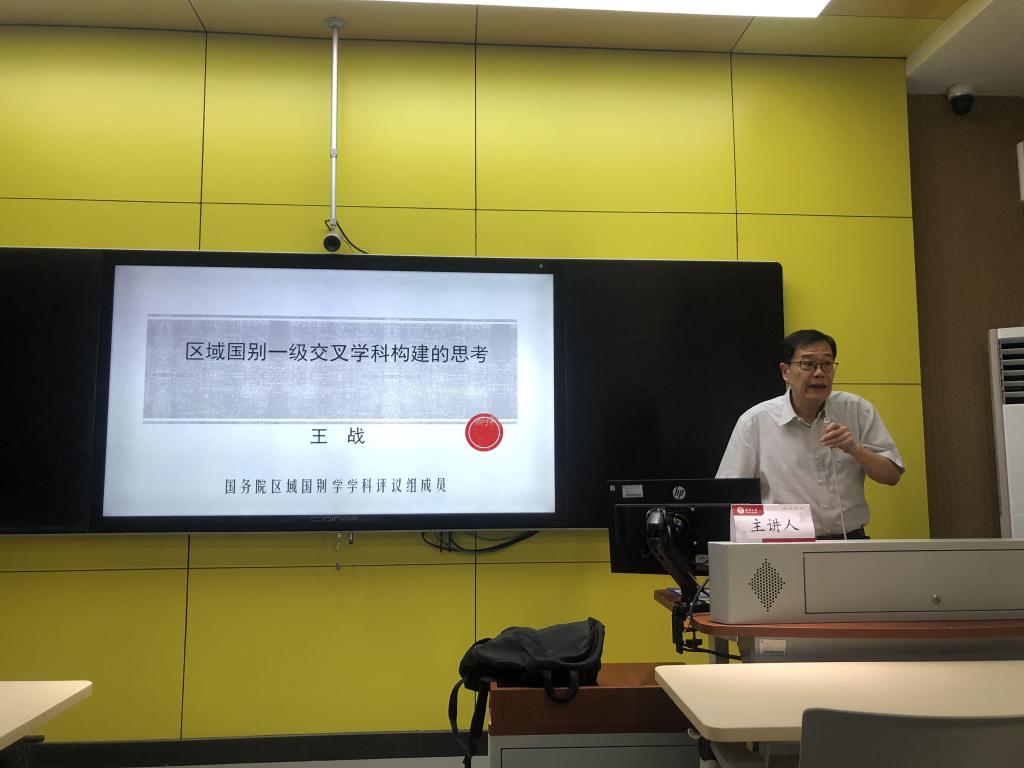

开班首讲特邀国务院学位委员会区域国别学学科评议组成员王战教授,他以“国家战略需求(政策导向)—学科发展历程(内外环境)—学术创新逻辑(定义与方法)”三维框架切入,结合自身主持的国家社科基金重大课题,详解了“理论框架构建—研究方法创新—实地调研落地”的闭环研究路径。针对教师们关心的“跨学科研究如何破题”,他给出“从单一语言研究转向‘语言+区域政治/经济/文化’融合研究”的具体建议,为英语教师拓展跨学科研究视野锚定方向。

下午,武汉大学外国语言文学学院院长李圣杰教授围绕《外语拔尖创新人才培养模式的探索与实践》,从“选拔机制—培养体系—成果转化”全链条,分享了武汉大学外语学科人才培养经验,为学院优化人才培养方案注入“拔尖思维”。通过列举涉外法律人才、国际传播人才培养试验班,他直观展示了复合型外语人才培养的路径,为我院英语教学改革提供了思路和借鉴。

2.AI赋能,科研攻坚

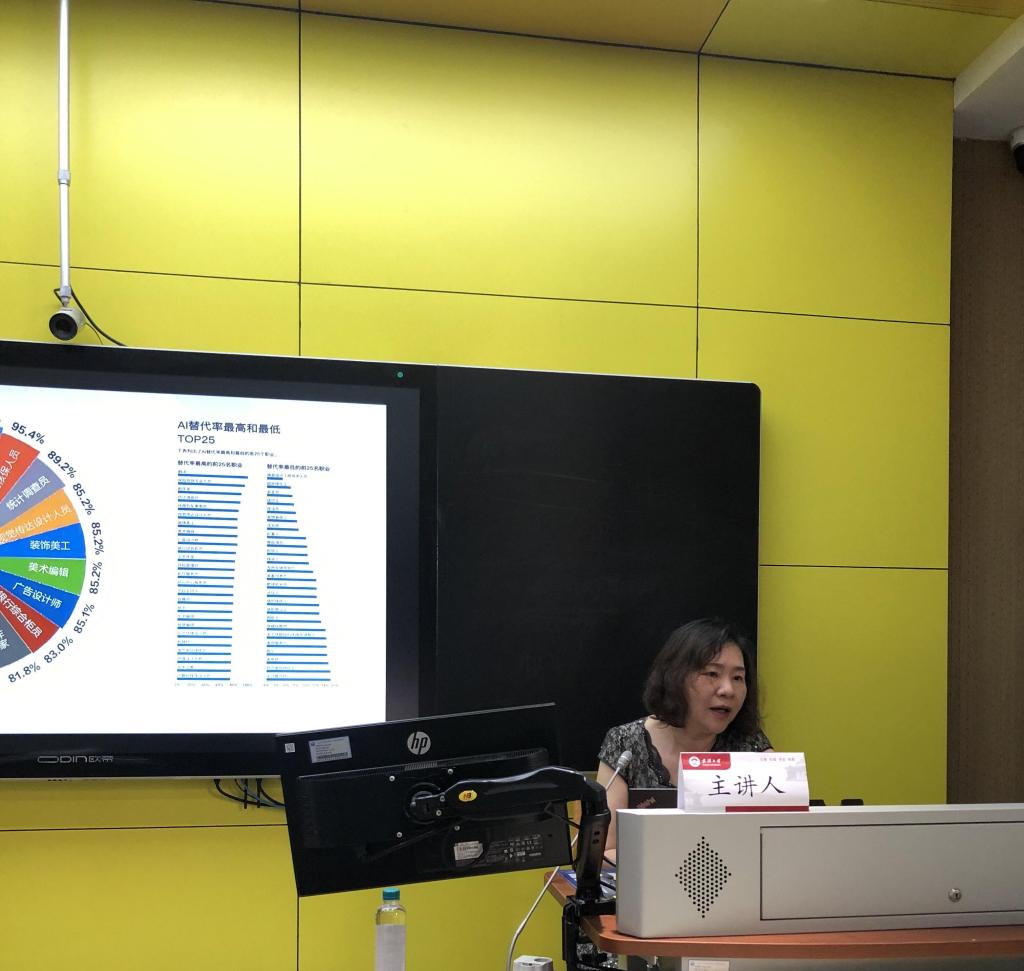

8月23日上午,武汉大学外国语学院副院长赵玲教授在《AI时代外语教育的守正与创新》中提出,外语教育需坚守“育人本质+语言规律”的根基,同时借助AI技术,在课堂教学和学术科研中实现“技术-教育”深度融合创新。

为了让理论落地,她带领学员分组深度研讨了四篇“英语学习者幸福感建构”主题学术论文:从论文核心观点提炼,到研究方法精准把握,到设计AI提示词辅助文献分析,再到分组汇报,指导学员掌握“精准提示词撰写技巧”,让抽象的“科研素养”转化为可操作的“文字能力”,培养了学员们的学术研究素养。

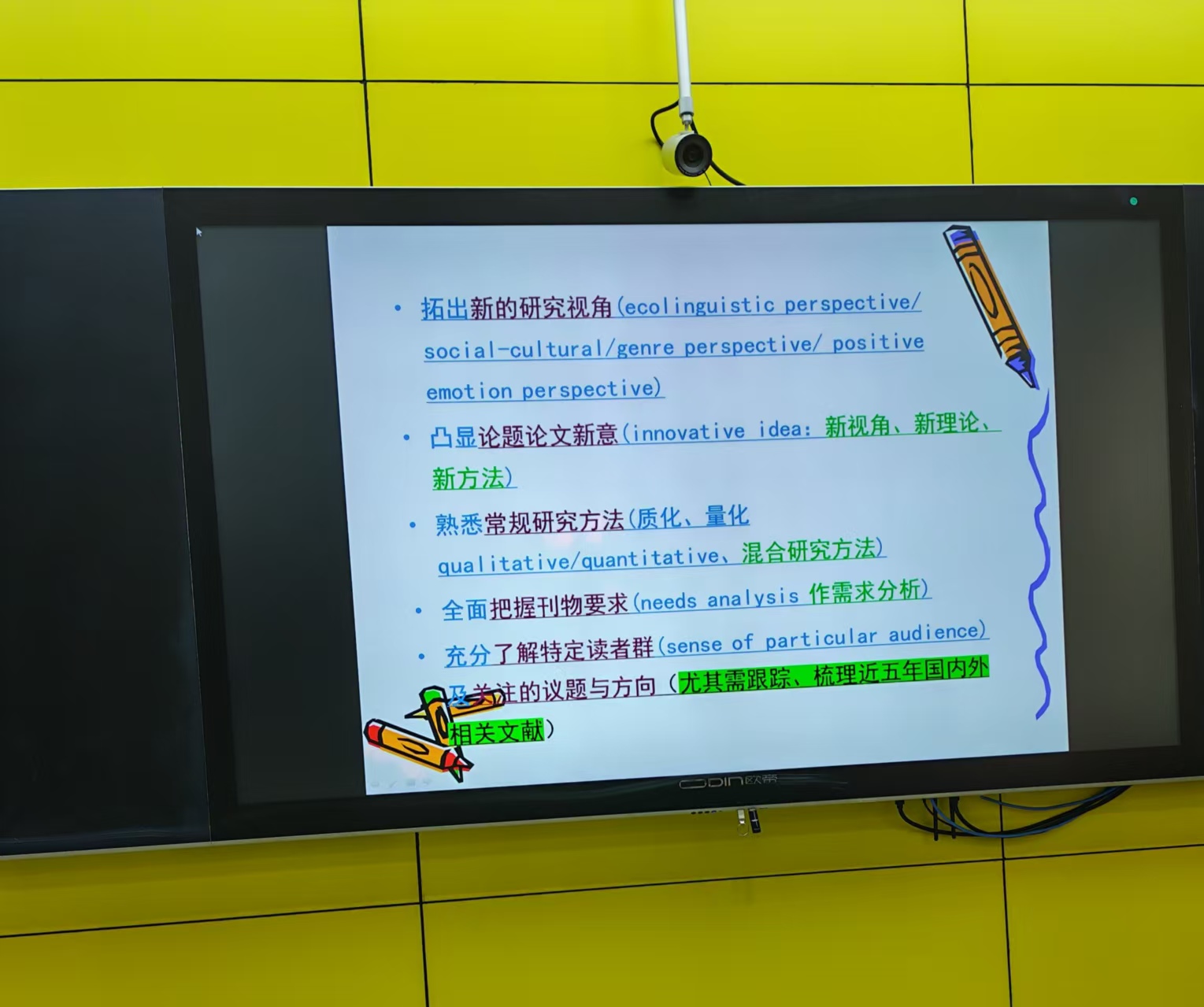

武汉大学二级教授邓鹂鸣教授以《高端科研论文发表基本路径及案例分析》为主题,直指“论文必须解决教学真问题,必须从课堂痛点中来,到教学改进中去”,阐述了科研论文的基本路径。

在“选题”环节,她结合外语教学实际,提出四大热门研究视角——生态语言学、社会文化理论、体裁视角、积极情绪视角,为学员提供“有方向、能落地”的选题思路。在“框架”环节,她以一篇外语教学核心期刊论文为案例,逐段解析IMRD结构(引言需“提出问题”,研究方法要“可复现”,研究结果需“数据支撑”,讨论与结论要“回应初心”),使学术规范变得通俗易懂。她的课程不仅破解了“论文怎么写”的技术难题,更厘清了“论文为谁写”的价值逻辑,使科研真正与教学实践紧密相连。

3.校史馆研学,文脉寻根

回溯武汉大学百年文脉,参训教师们从武汉大学“自强、弘毅、求是、拓新”的校训精神中,解锁学术传承与教育坚守的深层密码,深化“立德树人”的教育初心。此次校史馆之行不仅是一次历史回望,更是一场精神洗礼——从先辈“教育救国、学术报国”的坚守中汲取的奋进动能,将转化为今后教学中创新课程设计、科研中深耕学科领域的实际行动,真正让“珞珈精神”与“明德担当”在应用型人才培养的实践中同频共振。

4.科技拓界,学科跨界

8月24日上午,中国译协翻译理论与教学委员会副主任刘军平教授主讲《元宇宙翻译范式:跨文化传播的可能世界》,剖析元宇宙对翻译场景、传播模式的重构,勾勒“虚拟空间+跨文化交流”的研究新图景,为翻译学科开辟跨维视野。他聚焦“数字人文翻译”的多模态场景,提出构建“技术+内容+场景”AI行业生态系统的核心主张,并拆解三个关键“交互”维度:其一,翻译与国际传播交互,让翻译成为跨文化叙事的“桥梁”,而非单纯的“语言转换”;其二,翻译与元宇宙技术交互,利用虚拟引擎实现翻译场景的“沉浸式还原”;其三,虚拟模态与现实模态交互,打通线上虚拟翻译实践与线下真实应用场景。

下午,武汉大学计算机学院副院长张乐飞教授以《人工智能技术及其在高校文科教学科研中的应用》为主题,阐述了人工智能的基础、发展历程以及AI大模型如DeepSeek和Grok4,列举了武汉大学人工智能领域的创新成果和AIGC在各个领域的应用。他尤其强调了AIGC在高校文科中的双向赋能:在教学应用层面,个性化学习助手、智能对话伙伴、内容与教材生成以及课堂测评与反馈促使高校教师推进课堂创新与改革。在科研应用层面,文献综述搜索、语料库与文本分析、跨语言与翻译研究、学术写作与结果可视化以及数智人文与跨学科合作会文科科研插上“技术翅膀”。

最后,培训班举行了结业仪式,武汉大学张乐飞教授为教师代表霍瑞宁老师颁发证书,这传递的不仅是研修认证,更是对师生共同探索“AI+教学”“技术+科研”融合成果的肯定。

小组学员代表康艳丽老师强调,全体学员将带着这份“珞珈所学”返程:把区域国别学的研究视野融入课程设计,用AI技术优化外语教学场景,以论文写作方法论助力科研突破,让元宇宙等前沿理念为翻译专业建设注入新动能,真正将研修成果转化为学校应用型人才培养的“实践方案”,为学科高质量发展做出自己应用的贡献。

此次培训贯通“学科理论—人才培养—技术融合—科研方法”四大维度,既回应当下教学科研痛点,又前瞻AI、元宇宙等前沿趋势。通过与顶尖专家的思想碰撞,西安明德理工学院语言文化传播学院教师实现了“理念更新、方法升级、视野拓展”的三重突破。未来,学校将持续搭建高端培训与交流平台,推动教师将研修成果转化为教学改革动能与科研创新成果,助力语言文化传播学科向“内涵式、特色化”方向进阶,为培养适应时代需求的复合型人才筑牢根基。